Gut zu wissen

Zurück zum SuchergebnisGraffiti aus Rom

Schriftwechsel

Rom wurde bekannterweise nicht an einem Tag erbaut. Genauso verhält es sich mit der Geschichte unserer Schriftlichkeit. An ihrer bemerkenswerten Entwicklung in den letzten gut 2000 Jahren haben die Römer einen nicht unwesentlichen Anteil.

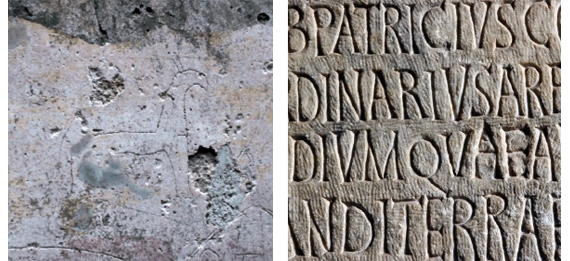

«Alle Säulen, alle Wände sind voll geschrieben ...», klagt der römische Senator Plinius der Jüngere in einem der frühesten Zeugnisse über die Graffitikunst. Mit dem Römischen Reich ist die Schrift längst im Alltag angekommen. Mögen uns die frühen Hochkulturen Gesetzestexte und Handelsverzeichnisse überliefert haben – von den Römern kennen wir sogar ihre Toilettensprüche. «Worte, die man liest, wenn man den Leib entleert» (Pardon!), notierte der Dichter Martial und hinterliess uns eine lesenswerte Sammlung früher Inschriften aus römischen WC-Anlagen. Die Zeitgenossen Ciceros und Caesars liebten

das Graffi ti und verewigten sich nicht nur an den Wänden Roms. Die meisten schriftlichen Zeugnisse von Scherzbolden, Verliebten und politisch Protestierenden verdanken wir dem Ausbruch des Vesuvs, der die ganze Bandbreite von Wandinschriften in Pompeji und Herculaneum konservierte. Das pralle Leben vor gut 2000 Jahren, unzensiert und offen,

können wir noch heute von den Mauerresten ablesen.

Alles, was der antike Schreiber benötigte, war ein stilus oder ein graphium – spitze Griffel aus Tierknochen, Eisen oder Bronze, mit denen man Wachstafeln einritzte. Für die Römer waren diese Griffel so alltäglich wie unsere Kugelschreiber. Die Archäologen bestätigen, dass es so gut wie keine Räume in Pompeji gab, die von der dortigen Graffiti-Szene verschont wurden. Ob Thermen oder Tempel, Säulen, Tore oder Gräber, die Schreiberlinge nutzten jede Gelegenheit, sich zu verewigen. Nebenbei bemerkt war schon in antiken Tagen das Beschmieren öffentlicher Wände nicht erlaubt. Davon liess sich jedoch niemand abhalten. ‹Crescens grüsst Chryseros›, können wir noch heute lesen oder ‹Hier wohnt das Glück› als Hinweis auf ein benachbartes Bordell. Dies sind nur zwei der jugendfreien Sprüche. Auch eine grosse Zahl weitaus frivolerer Botschaften wurde verewigt, nachzulesen in Teilen des 4. Bandes des ‹Corpus Inscriptorum Latinarum›. Darin finden sich auch die politischen Parolen aus Rom, wo man Nero-Statuen mit hämischen Kommentaren beschmierte, wie der Autor Sueton berichtet. Wahlaufrufe, Einladungen zu Gladiatorenspielen und allgemeine Ankündigungen – die sozusagen offiziellen Graffiti – wurden mit breiten Pinselstrichen aufwändig und kunstvoll auf die Wände gemalt. Der Schreiber, gewissermassen ein früher Medienunternehmer, kennzeichnete seine Tagesaktualität jeweils mit einem eigenen Logo.

Bei den Ausgrabungen in Pompeji und Herculaneum finden sich auch die frühesten Zeugnisse der Werbewirtschaft.

Gastwirte preisen ihren Wein an und Gemüsehändler die Qualität ihrer Ware. Was uns diese Schriften zeigen, ist vor allem die Entwicklung in eine alltägliche Schriftsprache, die das gesprochene Wort der Bevölkerung wiedergibt – und sich von der klassischen Schriftsprache eines Cicero zu unterscheiden beginnt. Zum ersten Mal in der Geschichte geben uns schriftliche Zeugnisse Aufschluss über die kulturelle Vielschichtigkeit einer Gesellschaft. Während Philosophen und Chronisten wie Cicero die offi zielle Grammatik notieren, schreibt das Volk Vulgär-Latein. Das klassische Latein fi nden wir in der frühen Zeit Roms vor allem nicht geschrieben, sondern gemeisselt und gestichelt. Grossbuchstaben auf monumentale Palastmauern und Säulen werden für die Ewigkeit in Stein gehauen, ohne Punkt und Komma. Im Blocksatz setzt sich die Capitalis romana durch, die Mutter aller Antiqua-Schriften. Ihre Buchstaben lassen sich in den geometrischen Grundformen Kreis, Quadrat und Dreieck unterbringen. An die Lesbarkeit für spätere Nachfahren denkt dabei keiner so recht – und so verzichtet man auf Worttrennungen oder ausreichende Abstände. Für die Beschriftung von Bauwerken in Form der Capitalis monumentalis wird jeder Buchstabe zunächst mit dem Pinsel auf den Stein geschrieben und dann vom Steinmetz ausgeschlagen. Bei der Ausarbeitung der Ecken entstehen Serifen, die noch heute jede stilvolle PC-Schrift auszeichnen: feine Linien, die den Buchstabenstrich am Ende quer zu seiner Grundrichtung abschliessen.

Für Bücher verwenden die Römer ab dem 1. Jahrhundert v. Chr. die Capitalis quadrata, eine prachtvolle Handschrift, in der zum Beispiel die Dichter Vergil und Horaz ihre Werke verfassen. Die Capitalis rustica hingegen kommt eher als Roman Casual daher. Sie ist fl üssiger, hat mehr Schwung und lässt sich schneller notieren. Ihre Buchstaben stehen dichter und sind wesentlich höher als breit. Auch die Wiege der kursiven Schrift steht im alten Rom. Sie wird für den alltäglichen Gebrauch im Post- und

Geschäftsverkehr entwickelt. Man schreibt mit dem Calamus, einer Feder aus Bronze oder Kupfer, die aus dünnem Blech geschnitten und dann aufgerollt wird. In der Frage des Zeilenanfangs wirken die Römer bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. unschlüssig: Mal schreiben sie von rechts, dann wechseln sie in jeder Zeile die Richtung. Grund für diese Willkür sind die Schriftrollen aus Papyrus oder Pergament. Der Richtungswechsel der Zeilen minimiert den Rollaufwand. Erst später werden sich die Römer einig, links den Anfang einer Zeile zu setzen. Dabei ist es in der westlichen Welt bis heute geblieben.

Eine ganze Reihe von Schriftarten haben unsere römischen Vorfahren hinterlassen, die noch heute in unserer modernen Welt verwendet werden. Zum ersten Mal standardisiert eine Gesellschaft ihren Schreibstil. Die moderne Typografie nimmt damit vor gut 2000 Jahren ihren Anfang. Bis ins digitale Zeitalter ist es jedoch noch ein weiter Weg für die Antiqua-Schriften. Zunächst stürzt der Niedergang des Römischen Reichs die Schriftkultur in ein mittelalterliches Chaos. Die Kunst des Lesens und

Schreibens zieht sich in die Schreibstuben der Klöster, die Scriptorien, zurück. Ein Schriftenbabylon herrscht in Europa, das erst Kaiser Karl der Grosse um 800 n. Chr. beendet. Bald schon kratzen Federkiele in den Klöstern des ganzen Frankenreichs die von ihm verfügte Karolingische Minuskel aufs Pergament. Dieser Vorläufer unserer heutigen Schreibschriften ist leicht zu notieren, da man nicht für jeden Buchstaben neu ansetzen muss. Die Schreibfeder lässt sich wesentlich angenehmer in der Hand führen als bei allen bisherigen Schriften, so dass auch die Schreibgeschwindigkeit zunimmt. Ähnelt die Schrift zur Zeit der Romanik mit ihren runden, offenen Buchstaben schon dem gleichnamigen Baustil, so wird dieser Zusammenhang zur Zeit der Gotik noch auffälliger. Ab 1100 streben die Gebäude mit ihren hohen Spitzbögen gen Himmel. Und auch die Schrift wird senkrechter, schmaler und spitzer. Aus Kreisen werden Ovale, die Buchstaben rücken zusammen, teilen sich den Schaft. Ihr

Name lautet Textur-Schrift, sie wird in der Renaissance zur Fraktur vervollkommnet. 1455 wechselt ihr Schriftbild vom Federkiel auf bewegliche Lettern. Gutenbergs Druckerpresse eröffnet am Ende des Mittelalters eine neue Ära – vor allem in der Schriftkultur. Handschrift und Druckschrift trennen von nun an, erkennbar in Einzigartigkeit und Massenvervielfältigung, Privates und Publiziertes – Persönlichkeit und Öffentlichkeit.

Quelle: scriptura 2011 - S. 58-61